代的集成電路和代晶體管一樣,都是鍺基電路。

開關電源芯片

但是鍺有一些很難解決的問題:比如熱穩定性,比如氧化物不致密,比如界面缺陷很多。這些問題導致鍺基電路始終走不出實驗室,只能在論文里刷刷存在感。于是研究者們順著元素周期表向上爬了一格,看中了硅。

熱穩定性不錯,有著致密、高介電常數的氧化物,可以輕易制備出界面缺陷極少的硅-氧化硅界面,地表含量極大,提純非常容易……

更妙的是,氧化硅不溶于水(氧化鍺溶于水),也不溶于大多數的酸,這簡直是和印刷電路板的腐蝕印刷技術一拍即合。結合的產物,就是延續今的集成電路平面工藝。

所謂平面工藝,是因為所有工藝步驟都是對整個硅晶圓表面均勻進行,整開關電源芯片個工藝完全是二維圖形的操作。

平面工藝制備BJT是有一些困難的:

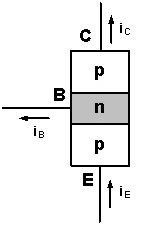

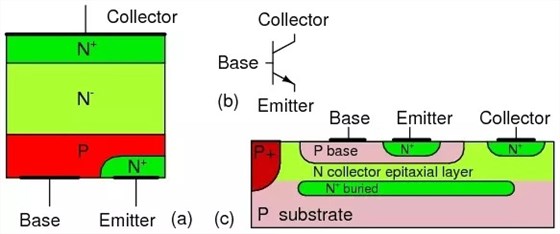

BJT是PNP(或是NPN)的三層結構,在使用平面工藝制備的時候,如果把三層縱向放,就需要浪費一定的面積給下面兩層引出到表面,而且工藝步驟也較復雜。如果三層橫向放置,由于BJT的基極(B級)非常薄,以當時的光刻和摻雜精度很難實現。

后工藝界使用的縱向放置來實現BJT,以這個工藝為基礎,集成電路進入了TTL(Transistor-Transistor Logic,晶體管-晶體管邏輯電路)時代。

目前為止后一次大的變革,是90年代CMOS(互補金屬氧化物半導體)取代了TTL占據了市場主流。

CMOS的基礎是MOSFET(金屬氧化物半導體場效應管),前文提到場效應管的歷史可以追溯到20年代,但是MOSFET的誕生要等到1960年。新生的MOSFET很快取代了JFET,成為了場效應管的主流。

60年代到90年代,面對如日中天的BJT,MOSFET始終被壓制著。主要原因是BJT的電流更大,速度更快,耐壓耐擊穿更強。雖然MOSFET因為工藝步驟少、占用面積小,所以更便宜一些,但是始終沒能占據主流。

隨著電路尺寸越來越小,芯片上集成的晶體管越來越多,芯片的功耗和發熱已經成了一個非常嚴峻的問題。這個時候TTL和BJT電路的一個先天劣勢就暴露了出來。開關電源芯片

BJT本質上,是一個輸入電流控制輸出電流,實現電流放大的三端器件。由于輸入信號是電流,輸入信號消耗功耗。而且BJT的特性和大量使用的電阻負載和偏置以及較高的工作電壓,也使得TTL電路的關斷漏電和靜態功耗很難抑制。

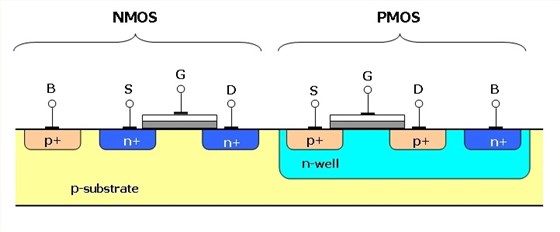

而MOSFET則不同,場效應管是一個通過輸入電壓控制輸出電流的多端器件,它的輸入漏電比BJT要小幾個數量級。而且MOSFET的溝道電流要小于BJT(這也是MOSFET速度慢的原因之一),關斷漏電上抑制非常好。后,CMOS工藝徹底排除了電阻負載,使用PMOS、NMOS互為負載,實現了近乎于0的靜態功耗。

CMOS的結構也比TTL更簡單,實現成本更低。

功耗和成本上的雙重優勢,終壓倒了TTL那越來越小的性能優勢。CMOS占據了集成電路的主流地位。

再之后的發展,更多的是在CMOS的基礎上對材料和結構做一點小修小補(雙阱工藝、strain、SOI襯底、HK-MG、FIN-FET)來延續摩爾定律。但是硅襯底和CMOS結構兩大基礎沒有再發生變化。